|

|

|

|

| |

|

|

| 1月1日 |

元旦午前零時より太鼓の打ち初めに続いて、歳旦祭が執り行われます。

そして境内では福くじ、年越しそばや和りんご酒の接待、縁起物やお守りの授与などが行われて賑わいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2月10日 |

大的に「鬼」と墨書したものを逆さまに吊るして、宮司以下参列総代全員が各3本ずつ弓をうちます。

新年の開運除災の神事で、この鬼的は拝殿に掲げられます。 |

|

|

|

|

|

|

| 旧2月初辰 |

当社由緒記に「一丈の大幣を捧げて龍神祭を行う」とあります。当日の早朝、氏子地域を流れる広瀬川の河口に行き、潮を汲んで持ち帰ります。境内には笹竹にサラシを取り付けて大幣としたものが4本立ちます。神前に供えられた潮水は祝詞の後に境内に撒かれ、その年の過不足のない雨水を祈願するものです。

毎年恒例の龍神祭に対して、数十年に一度の大干害の時に行われるのが「大潮汲み神事」です。当地は瀬戸内式気候のために、灌漑用水に苦慮してきました。日照りが続いて干害が心配される状況となると、神霊を大幣にお移しし、太鼓や摺り鉦などのお囃子に赤鬼青鬼が行列の前後を舞い踊り、飛び地境内の呉崎浜まで下って潮水を汲み持ち帰るというものです。それでも雨水が授からなければ、この行列に神輿が加わり再度潮汲みがおこなわれました。昭和6年を最後にこの臨時祭は行われていません。 |

|

|

|

|

|

|

| 4月第3土曜日 |

当社で一番大事な祭典です。大祭式での神事のほかに、新入生を迎えての勧学祭や庄内神楽、さらにはだんご汁・おにぎりの接待が行われます。

当地草地には江戸末から明治中期にかけて、私塾涵養舎(かんようしゃ)と川面学問所(かわつらがくもんしょ)があり、この教育施設が送り出した門下生は3000名にも及びました。そしてこの生徒をお守り下さったのが春日さまなのです。戦後長く途絶えていましたが、今日では復興して、先生の引率で児童が参拝し勧学祭が実施されています。

また、この時期は境内にある和りんごの原種とされる「新疆野苹果」(しんきょうやへいか)「黄太平」(きたいへい)の花が見ごろです。陽春の日差しの中、是非ともお立ち寄りの上、シルクロードの香りをお楽しみ下さい。 |

|

|

|

|

|

|

|

10月第3日曜日 |

|

10月第4土曜日 |

|

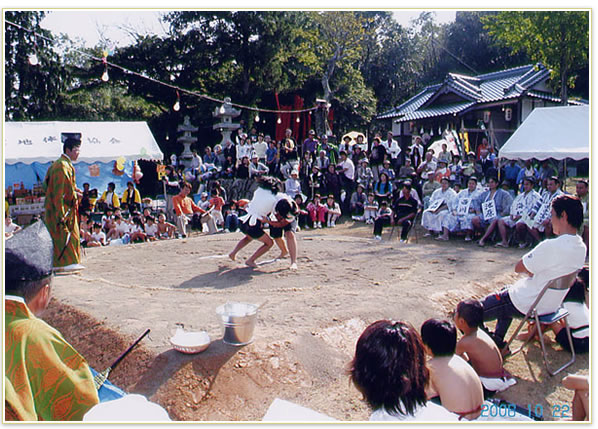

| 10月第4日曜日 |

豊後高田市は「昭和の町」として有名ですが、当社のこの秋祭りはまさしく、故郷のぬくもりにあふれた「昭和の村まつり」と言えましょう。

一週間前のしめおろし神事からはじまり、初日の神輿のおくだりとカラオケ大会などの賑わい行事、二日目の戦没者慰霊祭と演芸、神輿のおのぼりが行われます。

平成18年からは奉納子供すもうが10年ぶりに復活しました。また神幸殿境内では青年『和楽会』による露店がおこなわれるなど、大人も子供もお祭りを楽しんでいます。 |

|

|

|

|

| |